現場用計測器の種類

2024年04月17日

現場用計測器の一部をどんなものか紹介します

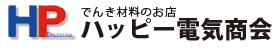

検電器

電気回路が停電しているかどうかを判別するための器具です。

特徴

設備を保全する際に回路の電圧を確認し、安全な作業ができるかどうかを調べたり、装置を運転する際に各配線に電圧が加わっているかどうかなどを調べたりするために使用します。

種類

検電器には低圧用、高圧用、特別高圧用などの使用電圧や、対象用途によって種々のものがあります。

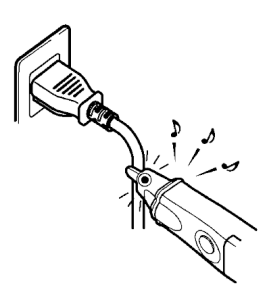

低圧用検電器 例:日置3481

低圧用検電器 例:日置3481

高・低圧用検電器 例:長谷川HSS-6B1

高・低圧用検電器 例:長谷川HSS-6B1

検相器

三相電源の相順(R-S-Tなどの順番)を確認する器具

特徴

三相電源の相順(R-S-Tなどの順番)を確認し配線ミスを防止します。

モーターの回転方向は接続する電線の位相の順番で決まるので検相器で測定した結果が正相なら正回転、逆相なら逆回転をする。

逆相で動作をさせると故障する機器もあります。

種類

クリップを直接端子部分(導電部)に挟んで使用する接触タイプと

導電部に接触せずに、被覆線の上から安全に測定ができる非接触タイプもあります。

検相器(非接触式) 例:日置PD3129

検相器(非接触式) 例:日置PD3129

絶縁抵抗計(メガ―)

絶縁不良(電気漏れ)が発生していないかどうかの確認する器具

特徴

絶縁抵抗測定をする目的は、絶縁不良(電気漏れ)が発生していないかどうかの確認です。

絶縁抵抗が低くなると、漏電が発生します。

漏電してしまった場合、感電に繋がったり、火災の発生を招く可能性が十分にあり、事故に繋がるため大変危険です。

電気設備機器は、事故防止上、定期的な絶縁抵抗測定が必要です。

種類

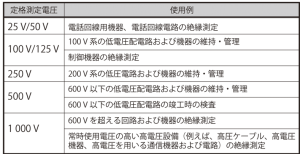

電気設備機器の使用電圧(電源電圧)に対応し絶縁抵抗計の測定レンジ(測定電圧)を選べます。

単レンジ式(測定電圧の切り替えなし)もあります。

回路の対地間や線間の絶縁が保たれているかどうかを25V〜1000Vの直流電圧で測定します。

・一般の抵抗測定器:アナログテスタ デジタルハイテスタ

・高抵抗測定:絶縁抵抗計(メガー)

(高い印加電圧にて微小電流を計測して求めます)

・低抵抗測定:低抵抗計(ミリオームハイテスタ)

絶縁抵抗計(アナログ) 例:IR4032-11 3レンジ(125/250/500)

絶縁抵抗計(アナログ) 例:IR4032-11 3レンジ(125/250/500)

接地抵抗計(アーステスタ)

漏電の危険を予防するために地面に埋設した電極(接地棒・アース)と大地間の抵抗の測定する器具

特徴

電気機器の本体と地面の間の抵抗値(電位差)を測る。

接地とは本体の電位を地面(アース)と等しくすることで、目的は感電防止。本体と地面の電位が同じなら漏電している箇所を人間が触れても人間には電流が流れない。 接地抵抗が大きいと電位差があるので感電防止にならない。電気設備技術基準では接地工事の種類別に接地抵抗が定められていて、この値を測定し、維持しないといけない。

種類

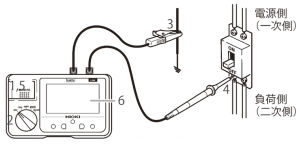

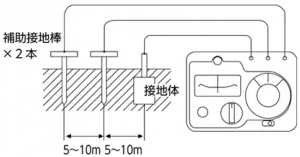

測定方法に3電極法と2電極法があり接地抵抗を測定する場合は3電極法で行います。

3電極法は地中に補助接地棒を被測定接地体より5~10m離して打ち込んで測定します。

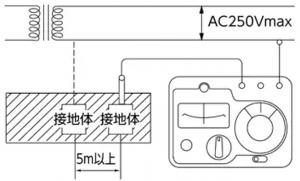

2電極法は屋内など補助接地棒を打ち込めないときに簡易測定として、補助接地棒のいらない2電極法で測定します。

補助電極として既設の低接地抵抗体を利用します。

接地抵抗値は電気事業法に定められている接地工事の種類によって取り決められています。

各々の接地工事の種類ごとに接地抵抗値が決定されています。

A種(第1種) 10Ω以下

B種(第2種) 計算値

D種(第3種) 100Ω以下

C種(特別第3種) 10Ω以下

注意事項

活線(通電した電線)での測定は感電の危険があります。危険ですので使用しないでください

3電極法 (A種からD種測定)

3電極法 (A種からD種測定)

2電極法 (D種測定)

2電極法 (D種測定) 例:日置FT3151

例:日置FT3151

照度計

明るさを計る計測機器

特徴

照度計は光の強さを測定し、数値化するものです。

具体的には、照らされる面の明るさを数値化するため、単位面積当たりの光量を測ることになります。

種類

アナログ式、デジタル式がありアナログ式はメーターの針で明るさを表示するのが特徴。デジタル式と比べてシンプルな設計が施されており、消費電力を抑えて使用できます。簡易的な点検をしたいときにおすすめです。

アナログ式は主に低照度・中照度・高照度の3種類に分かれており、測定できる範囲が異なるのもポイント。照度計を選ぶ前に使用する照明環境を想定しておくのが大切です。

デジタル式は一体型とセパレート式(受光部と本体が離れているタイプ)があります。太陽光などの強い光源から、薄暗い照明環境まで幅広く対応できます。

照度計には種類によって精度の違いがあり、AA級、A級などJIS規格をチェックする必要があります。

例:適合性評価の測定に使うなら「AA級」一般測定用途には「A級」

1、アナログ式 2、デジタル・セパレート型 3、デジタル・分離一体型

1、アナログ式 2、デジタル・セパレート型 3、デジタル・分離一体型

例:日置FT3424

例:日置FT3424

テスター

電圧、抵抗、および電流などの測定をする計測器です。

特徴

電圧、抵抗、および電流などの測定をする計測器です。

電気・電子回路の状態や状況を知るために電気量を目に見える形に変換し間接的に測り、必要な電気量を判断をするために活用する機器です。

種類

アナログテスタ、デジタルテスター、クランプタイプ、多機能のデジタルマルチメーターなどあります。

・アナログテスター

アナログテスターとは表示部分にメーターを使用したテスターを指します。測定値を針と目盛りの測定するため、変化を捉えやすい特徴があります。

アナログテスターは内部抵抗値が低く、端子間の電圧降下が大きくなるために高インピーダンスの測定には不向きと言う特徴があります。

例:日置3030-10

例:日置3030-10

・デジタルテスター

デジタルテスターとは、表示部分にLCDディスプレイを使用したテスターを指します。測定値が数値で直接表示されるため測定者による測定誤差が発生しません。

測定する極性を逆にしてもマイナス表示になるだけでテスターは故障しない。

テスターの内部抵抗が高く、端子間電圧降下が少ないため測定ロスが発生しない。

例:日置3244-60 、DT4255

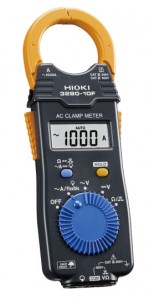

・クランプメーター

クランプメータは、電線クランプ(はさみ込む)することで、回路を切断することなく通電したまま電流を測定できる便利な測定器です。

※導体は必ず1本だけクランプしてください。

単相(2本)、三相(3本)を同時にクランプした場合は測定できません。

漏れ電流測定用、交流・直流測定+テスタ機能などの切り替えタイプなど複数あります。

クランプ部も電線に合わせて大小あったりケーブルタイプでクランプするものもあります。

例:日置3280-10F リーク(漏れ電流)クランプ 例:日置CM4001